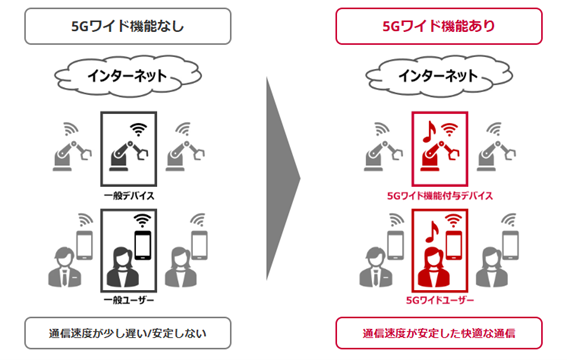

距離の制約を超えて人と人・空間をつなぎ、「あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーション」を実現する、MUSVI(ムスビ)株式会社のテレプレゼンスシステム「窓」(以下、「窓」)を5Gワイド等の無線環境で使った実証実験が、2024年11月に電気通信大学内およびSHIBUYUA QWS内で行われました。今回はその結果について、電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター(AWCC)藤井研究室で、2025年1月に行われた報告会の様子をお伝えします。

MUSVI株式会社は電通大 AWCCセンター長である藤井威生教授の協力により、2024年11月、電気通信大学キャンパス内およびSHIBUYUA QWS(渋谷スクランブルスクエア15階)内を実験場所として、無線ネットワーク測定ツールXCALおよびXCAL専用解析ソフトXCAPを用い、主に5Gワイドの活用性の検証を行いました。

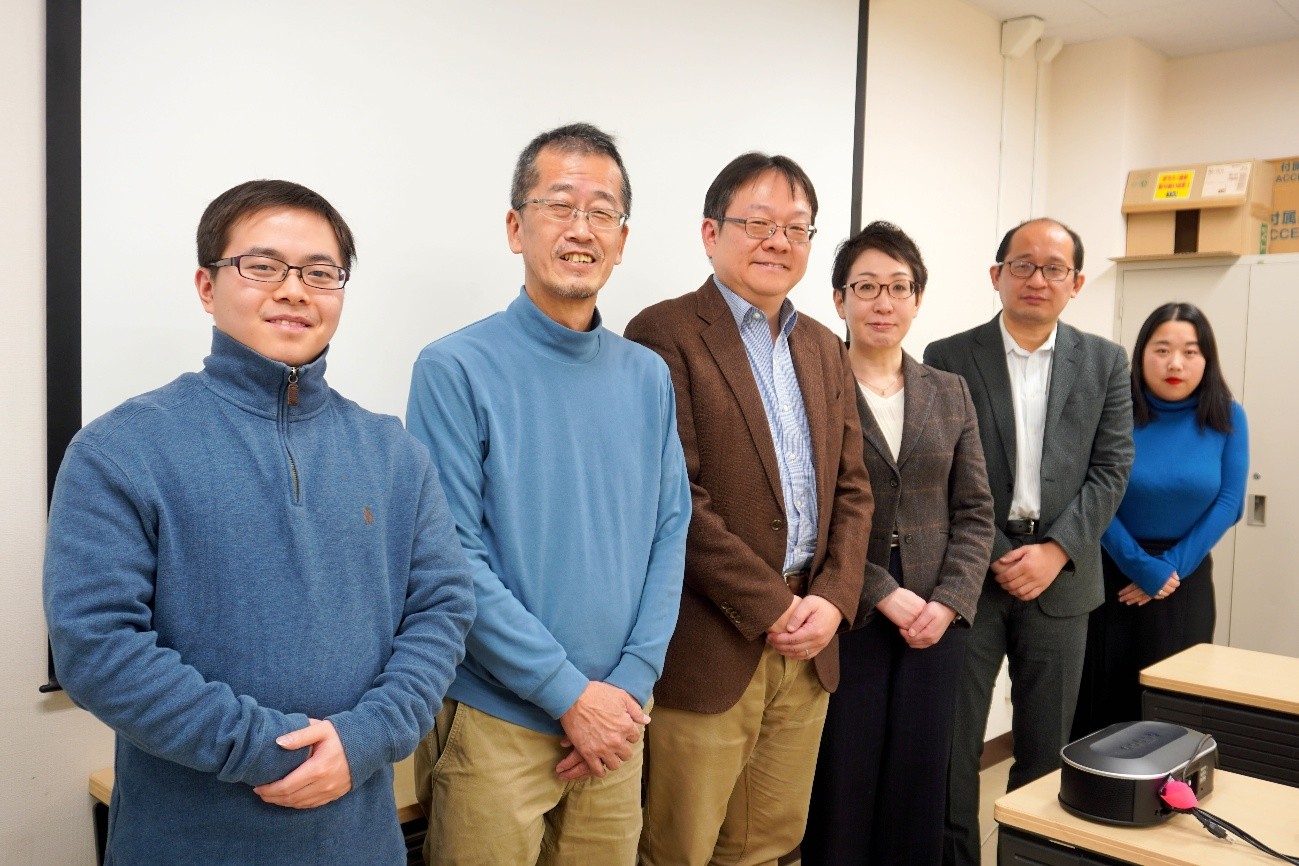

具体的には、通常の5Gと5Gワイドで「窓」のパフォーマンスに違いが出るかを検証。さらに、「窓」を複数の拠点間で接続する場合、接続先を増やすごとにネットワーク帯域を要するため、混雑時など通信負荷が発生する環境下でも通信速度を安定化させることが可能な5Gワイド(※1)がどのような効果を発揮するかを検証しました。

※1:「5Gワイド」とは、NTT コミュニケーションズ株式会社が提供する、混雑エリアや時間帯においても安定した通信や速度向上が可能なモバイルネットワークサービスであり、PREMIUM 4G環境下で使用可能です。

出典:NTTコミュニケーションズホームページ

https://www.ntt.com/business/services/5gwide.html

まず、電通大キャンパス内にて5Gと5Gワイドの通信状況を検証。それによると、世の中で普及している標準的な基地局(※2)との接続環境下において、5Gワイドを用いたSIMと5Gワイドを用いないSIMを同時に用いた場合、5Gワイドを用いたSIMは高い通信速度のまま安定しました。

一方、SHIBUYUA QWSにおいて十分な性能を持つ基地局(※3)との接続環境下では、5Gワイドを用いたSIMと5Gワイドを用いないSIMを同時に用い、かつ高い通信負荷を意図的にかけた場合において、5Gワイドの有無にかかわらず高い通信速度のまま安定しました。

※2、※3:接続した基地局のパラメータ(RSRP、RSRQ、SINRなど)から判断しました。

RSRP 基準信号受信電力(Reference Signal Received Power)とは、電波強度(いわゆるアンテナの本数)をdBmという単位で数値化したもの。基地局の設置条件やエリアの障害物などの影響を受けます。

RSRQ 基準信号受信品質(Reference Signal Received Quality)とは、電波の受信品質を数値化したもの。基地局の混雑具合とノイズや干渉具合の目安を示します。

SINR 信号対干渉雑音比(Signal to Inter- ference plus Noise Ratio)とは、信号とノイズ+干渉の比。所望信号の干渉や雑音の影響を受けます。

上記から分かるのは、世の中の多くの場所において、混雑の有無といった通信負荷が時間的にランダムに発生する状況下でも、5Gワイドを用いることで、安定的に「窓」が複数拠点と接続可能だということです。

一方、十分なネットワーク帯域を有する5G環境下であれば、5Gワイドを用いなくても、安定的に「窓」が複数拠点と接続可能であることも分かりました。

従って、4Gと設備共用をしない、5G専用設備を用いたSA(Stand Alone)方式による5G基地局の普及が進んでいくことで、5Gの十分なネットワーク帯域にアクセスが容易になれば、「窓」の利便性がより高まっていくと期待ができます。

次に、SHIBUYA QWSに設置されているミリ波基地局と「窓」の接続を行ったところ、非常に高い通信スループット(一定時間あたりに処理できるデータ量)が確認できました。

ミリ波は、5G通信で使用される周波数帯のなかで最も通信距離が短い周波数帯のため、提供エリアが現在は都市部に限られていますが、「高速大容量の通信が可能」「遅延が少ない」「同時接続台数が多い」という、5G通信ならではのメリットを最も享受できるものとなっています。

このミリ波基地局を増設し、また、有効に活用していくことで、「窓」がより多数の国内外拠点と同時につながる、あるいは「窓」のさらなる機能開発を進めていくにあたりその機能を最大限活用できるなど、「窓」の可能性を広げるうえで大きな助けになると考えられます。

元々「窓」は省帯域(上下5~10Mbps)でありながら映像・音響のクオリティが高いことが特長の一つですが、複数拠点間での接続や混雑時など通信負荷が高い環境ではその影響を大きく受けていました。このたびの実験で5G等の次世代ネットワークの利用が解決策として実証されたことにより、さらに安定的なソリューション提供を実現し、あたかも同じ空間にいるかのような自然なコミュニケーションを広く推進していきたいと考えています。